12月7日下午,本院邀请了上海师范大学朱振武教授,为师生带来了一场题为《文学翻译实例讲析与译者主体性激发》的精彩学术讲座。本讲座由赵澍副院长主持,吸引了众多师生到场参与,现场学术气氛浓厚。

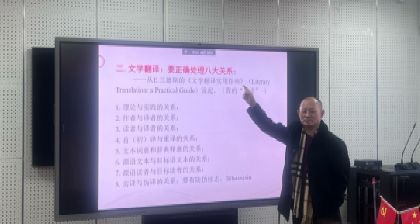

讲座中,朱教授通过多个鲜活的翻译实例,从不同角度详细剖析了文学翻译的复杂性与艺术性。他指出,文学翻译不同于一般的技术翻译,不仅涉及语言转换,还需要译者对文化背景、语言韵律以及情感表达的深刻理解与再创造。朱教授以剑桥大学乒乓球台宣传语的翻译为例,展示了如何通过语言节奏和音韵美传递翻译文本的核心精神。他随口翻译的版本“没人打,别犯傻,随便找个路人甲”,以其通俗易懂、押韵优美的特点赢得了现场师生的热烈掌声。

在谈到翻译教学中的“主体性”问题时,朱教授结合多年教学经验,分享了如何通过有效的教学方法激发学生的主观能动性。他介绍了自己课程中的实践经验,例如要求学生每周精读5本书并撰写读书笔记。尽管这一要求最初让学生感到有些压力,但随着学习的深入,学生逐渐培养起了深度阅读的能力和批判性思维。他认为,学生的潜力是无限的,只要给予适当的引导,就能达到令人惊叹的高度。同时,他还指出,当前许多外语学习者在阅读和写作训练方面存在不足,倾向于以应试为目标,而忽略了语言作为文化载体的深度理解与表达能力。他呼吁学生更多地进行无功利性的阅读和写作,将语言学习与文化思考相结合,从而提升自己的综合能力。

讲座还涉及到翻译团队的建设与文化传承。朱教授介绍了他所领导的翻译团队,该团队由精通十余种语言的优秀学者组成,整体科研实力处于国内领先水平。他特别强调,这种成就的取得离不开团队成员对阅读、思考和写作的热爱。他认为,翻译不仅是语言的再现,更是思想的交流与文化的传递。这一观点让在场师生对文学翻译的意义有了更加深刻的认识。此外,朱教授还指出,尽管机器翻译在技术层面日益成熟,但文学翻译的艺术性和文化内涵的复杂性决定了这一领域仍然无法完全由机器替代。通过丰富的实践经验,他进一步展示了文学翻译的不可替代性和独特魅力。

在互动环节,老师们和学生们积极提出问题,就翻译技巧、译者风格以及翻译伦理等多个话题与朱教授展开讨论。大家围绕如何在翻译中平衡忠实原文与目标语言文化适应的问题展开深入探讨,朱教授从翻译中的忠实定义、语言风格的形成到译者的实践积累,详细分享了自己的经验与观点。

即使讲座结束,师生们依然意犹未尽,围绕文学翻译的难点与未来发展等话题与朱教授继续交流。朱教授耐心倾听,不仅为大家解答了实际问题,还提供了许多实践建议,让参与者在思想碰撞中收获颇丰。

赵澍副院长在总结中表示,本次讲座内容充实,案例生动,为本院师生在文学翻译教学与研究方面提供了全新的视角与思路。她希望师生们能够通过此次讲座,进一步理解文学翻译的本质与核心价值,在未来的学习和实践中不断提升自身的专业能力和学术素养。

专家介绍

朱振武,博士(后),中国作家协会会员,中国资深翻译家,上海市二级教授,中外文学文化和翻译博士生导师,博士后合作导师,上海师范大学外国文学研究中心主任,比较文学与世界文学国家重点学科负责人,上海市“世界文学多样性与文明互鉴”创新团队负责人,主持国家重大项目、国家重点项目和国家出版基金等课题八项,其他省部级课题十几项,在《中国社会科学》(中英文3篇)《人民日报》等重要报刊发表文章四百多篇,出版著作(含英文)和译著五十多种,获得省部级奖项多种,国家一流课程首席专家。

主要社会兼职有中国中外语言文化比较学会小说研究专业委员会会长,《小说研究》主编,中国认知诗学研究会副会长,中国外国文学学会副秘书长暨教学研究会副会长,上海市国际文化学会副会长,上海市外国文学学会副会长兼翻译专业委员会主任等社会兼职几十种。